保育待機児童対策

背景

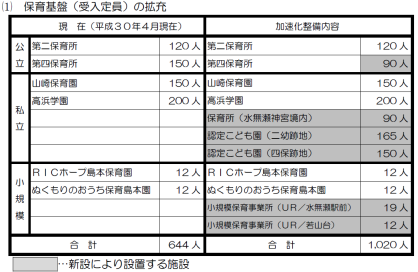

平成30年11月に保育基盤整備加速化方針が発出された。平成28年度より大阪府下で待機児童率が一番高い状態であり、平成30年6月の大阪府北部地震を受け、1年前倒しでの第四保育所耐震化実施の判断をされた。

本方針では、

平成25年度から待機児童が発生し1保育園、2小規模保育事業所を整備するも、依然として待機児童が発生。

今後の更なる人口増加が見込まれ、保育所利用ニーズも増加予測の中、現保育基盤では更なる待機児童の増加が見込まれる。

年度末には、待機児童が100人近く発生しており、上記保育基盤整備を進める。

との記述であり、年度末の待機児童がゼロになるのかどうか明確に示されていない状況であった。

目指す姿

通年での待機児童ゼロ 認可定員内の受入れ 兄弟姉妹の同一園入園目指す姿へのステップ

①加速化方針の実行で待機児童がなくせるのか?

島本町の保育基盤整備加速化方針で計画している受入定員1020人で通年での待機児童ゼロに出来ているかの確認を行ったところ、各歳児の人数は整備法人からの申し入れが基本であり、歳児毎の全体の受入れ人数は設定できていない とのことであった

とのことであった保育基盤整備加速化等のため役場庁舎建替え予算提出見送り判断

町長は加速化方針発出の説明時に

これまで進めてきたものは予定通り執行していくと言うことの中で、加えて今回は保育所の問題課題に取り組んでいくという表明をしていたにもかかわらず、役場庁舎関連の予算の提出を先送りにされた。

これは、この計画だけでは待機児童の発生がなくせない。待機児童発生を無くすためには、さらに予算が必要である。と言っているのと同義ではないか?との疑念を抱いてしまった。

そして、この加速化方針の範囲内でできることは何なのか。待機児童ゼロ実現のための方法を考え、町に提言・理解され・施策とする取組推進の決意を新たにした。

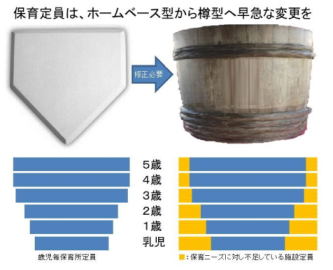

②通年での待機児童ゼロを実現できる方法はあるのか?

島本町は、歳児別の定員までの設定をしていなかった。0歳の乳児から5歳と歳児が上がるに従って施設の歳児毎の定員は同数もしくは増やす設定としなければいけない(逆転していれば、歳児が上がったときに保育できなくなるため)。その中でも、新規施設の1,2歳児の保育定員を5歳と同数の最大化をすれば通年で待機児童ゼロに出来る見込みと推計できた。

このことから、待機児童ゼロを本計画で実現するため、新規建設施設の定員設定は全歳児同一定員を訴え、役場に理解を求めた。

その結果、議会答弁にて島本町より

待機児童を解消するためには、今後の保育ニーズの変化を適切に把握・予測し、歳児ごとの定員設定を行うなど、きめ細やかな対応が必要であるものと認識。今後、本町において整備予定保育施設については、保育ニーズの動向を踏まえた定員設定となるよう取組んでまいりたい。

との役場見解

を得た

を得た

③全歳児同一定員化の成果

その後、基本的な施設整備を全歳児同一定員とした施設の整備が進み、令和2年6月の段階ではあるが、令和3年度初は待機児童ゼロとなり、年度内で何か月かはゼロとなる予定であること、そして令和4年度は通年で待機児童ゼロが実現 できる予定であることが確認できた。

できる予定であることが確認できた。役場庁舎建替え予算見送り判断の見直しについて

全歳児同一定員施策の採用により待機児童ゼロを最短で実現できるめどが立ち、保育待機児童対策の追加施策、追加予算の必要性は一旦遠のきました。このことを含め、改めて前年度の予算提出見送りの再考を求め、新庁舎建設につなげました。